奄美群島のなかほどにあり農業が盛んな徳之島において、闘牛はサトウキビやジャガイモ、お米の収穫が終わった農閑期に行われてきた最大の娯楽でした。歴史は古く約400年以上とも言われ、そのルーツは諸説ありますが、各集落で農家の人々が集まり農耕用の牛を闘わせたり踊ったりと、日々の厳しい生活から自分たちを慰める“なくさみ”という習わしから始まったとされています。「牛なくさみ」と呼ばれる徳之島の闘牛は、その迫力と「ワイドワイド!」とお祭り騒ぎで鼓舞する応援団、観客の熱狂から日本一と称され、島になくてはならない伝統文化として深く根付いています。

島内すべて合わせると年間15場所ほど開催される大会のなかでも、「全島一闘牛大会」が最もアツい大会として人気を博しています。初場所(1月)・春場所(5月)・秋場所(10月)は、伊仙町にある『なくさみ館』で開催されています。ミニ軽量級から1tを超える無差別級まで体重に応じて4つの階級にわかれていますが、無差別級のキングには「全島一横綱」という輝かしい最高峰のタイトルが授けられます。番付もあり、練習試合の勝敗や実績に応じて決められていきます。地響きを立てて大きな角と巨体をぶつけ合い、「掛け」・「突き」・「腹取り」と基本の3つのワザを中心に角で多彩な攻撃を仕掛け、もてる力すべてを出し尽くすその様は、島でいちばん大きなドーム状の闘牛場、そして徳之島の大気を震わせるほど迫力満点です。

学芸員の榎本美里さんによると、幼いころからブラッシングや散歩、食事の世話など一緒に暮らすことが生活の一部となっているので、島人にとって牛は家族そのもの。そのため、一度は島から出た子どもたちも闘牛を育てるために帰ってくることが多いそうで、闘牛場の隣にある資料館では、闘牛の歴史や勝敗の決め手となる牛角の種類、勝負のルールなどはもとより、“なくさみ”という文化が暮らしに深く溶け込む徳之島ならではの営みを多角的に学ぶことができます。

その土地で飲まれている「お酒」は、地域の特徴を象徴する要素の一つです。奄美群島と言えば、代表的な特産品である黒糖焼酎が広く認知されており、徳之島でも6つの蔵元があるなか、サトウキビの糖蜜から造られる国産ラム酒も注目を集めています。島の東部にある『高岡醸造』は、黒糖焼酎はもとより日本で初めて粉黒糖からラム酒を造った歴史を持ち、今も作り続けている蔵元です。原料である黒砂糖の旨みを最大限に活かすため、伝統的な製法、常圧蒸留にこだわり製造をしています。サトウキビ特有の芳醇な甘い香りとキレのある力強さは、地元の人々だけではなく県内外のファンに根強く愛されています。

「ラム酒は樫樽でじっくり寝かせることで、多彩な風味を生み出すのが特徴です」と、若き杜氏の高岡直希さんは語ります。手つかずの大自然や独自の文化が残る世界自然遺産の地である徳之島から、「沖縄の泡盛やフランスのワインと同じような古酒を楽しむ文化を広められたら」と、兄と共に日々お酒作りに励んでいます。銘柄「ルリカケス」は新しくアップデートをしている真っ只なかで、2024年の中旬ごろにお披露目する予定です。

また、蔵の代表銘柄である黒糖焼酎「世萬代(ゆまんでぃ)」は、新酒がよしとされがちな焼酎において、6年以上もカメ壺で熟成された原酒を黒麹と独自にブレンドして製造されています。アメリカの支配下だった時代と変わらず、黒砂糖はもちろん、タイ米を使うなど昔からの味を守っています。上品なキレや深いコクがありながらもスッキリとした口当たりは、ラム酒と同じように地元の人々に親しまれています。かつて大海原を旅する船乗りたちが好んだとされるラム酒と、徳之島の名産である黒糖焼酎。そこには伝統を大事にしつつも、オーシャンサイドから世界へ新たな船出を切る若き杜氏の姿があります。

奄美群島の伝統文化、シマ唄は、遊びの中で生まれ、日々の辛さを吹き飛ばすための心の拠り所として育まれてきました。男性と女性が掛け合う民謡であり、伴奏楽器として欠かせないのが「奄美三味線」です。歴史を辿ると、中国から琉球、そして奄美群島に伝わったとされており、琉球の三線の流れを汲みながらも形状や演奏法などが独自に進化をしてきました。なかでも特徴的なものが、奄美三味線に張られている弦。大島弦とも呼ばれる細い弦は、高音で哀愁深い音色を醸し、そこには琉球や薩摩に影響を受けた島民たちの想いがのせられています。奄美群島の文化を支えてきた三味線は、鹿児島県の伝統的工芸品であり、今日でも家宝として床の間で飾られ、大切に受け継がれています。

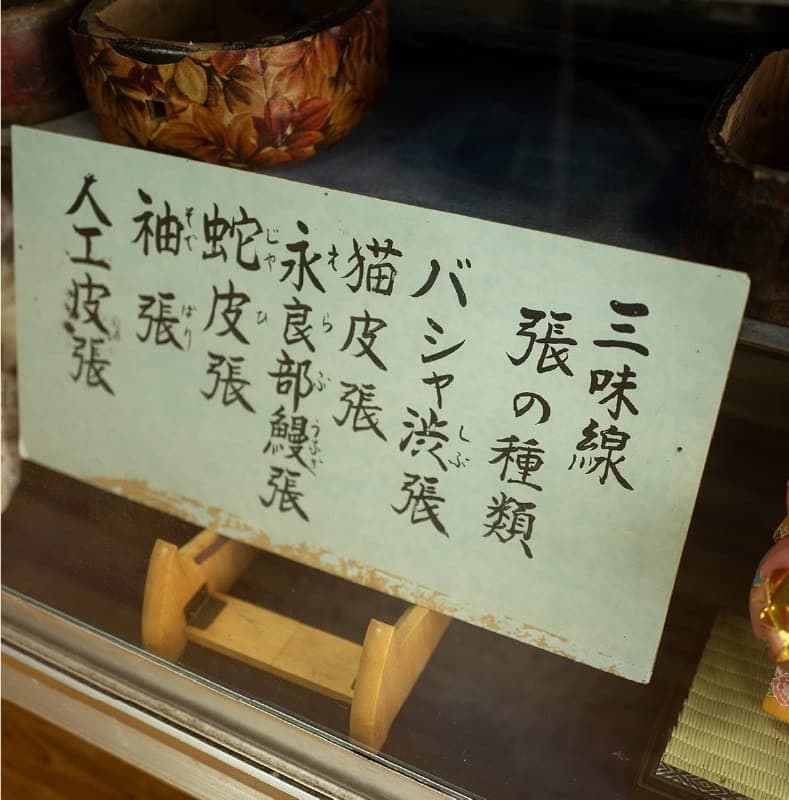

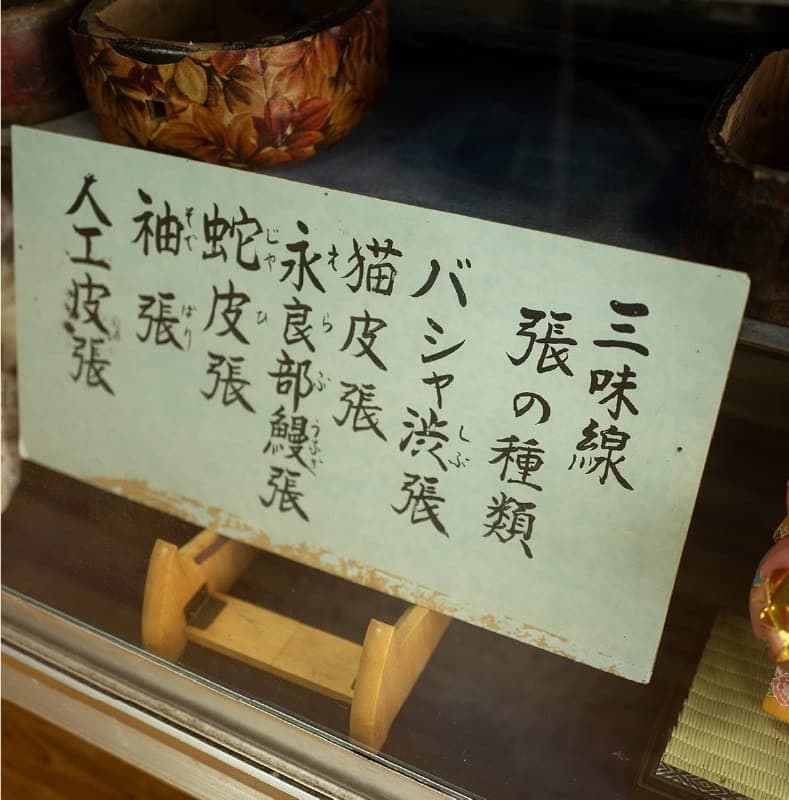

奄美三味線を制作する『福盛堂』は、沖縄三線(サンシン)の真壁型(まかびがた)、与那城型(ゆなぐしくがた)を中心とした逸品を、棹の原形取りから皮の締め張りまで、すべて手作りで行っている工房です。制作には全15の工程があり、音を決めるポイントである棹には、しっかり乾燥させた南方黒檀をはじめ、徳之島産ユシ木、八重山黒木など、品質にこだわり選び抜かれた材料を使用します。胴に張る皮は、かつて和紙や大島紬、ニシキヘビの皮が使われましたが、現在は材料や音質の安定性を考慮して合成皮革を使用しています。1本の奄美三味線が完成するまでなんと十数年の歳月を要するそうで、弦を張るときの力の入れ具合、胴と棹を組み込むときの角度など、職人のワザが細部に宿る音の世界が広がっています。そうして丁寧に作り出されるクラシックな楽器は、全国各地で親しまれ、その音を奏でています。三味線への愛着が歌われたシマ唄もあるほど、島人たちの心の拠り所を支えてきた三味線を後世に紡いでいくために、徳之島では積極的に子どもや観光客を対象に体験教室が開かれています。むかしから日々を彩り続けてきたシマ唄を聴けば、奄美群島の人々の精神性を知ることができることはもとより、美しいメロディーがすうっとあなたの琴線に触れるでしょう。

奄美と沖縄では奏法も異なります。サック状のバチを指にはめる沖縄に対し、奄美では細い竹を使い指先でつまむようにして弾きます。こうすることで、よりシャープな音になります。

徳之島は、島の中央にそびえる井之川岳や北部の天城岳などの山々と、島の周囲に広がる石灰岩の台地という、まったく異なる地形がひとつの島に共存しているのが大きな特徴です。雄大な山々とカルスト地形ならではの独特な景観が織りなす自然は、徳之島ならではの生物多様性を育んできました。

世界自然遺産を望む絶景の地に立つ「徳之島世界遺産センター」は、自然と調和した木造平屋建てのデザインが目を惹く、2024年12月にオープンした施設。滞在型をコンセプトとしているため、館内にはくつろぎながら過ごせる空間が多く用意されており、巡回型ではなく、自分のペースで楽しめる点が大きな魅力です。

徳之島の自然環境を忠実に再現したジオラマ「いのちのにぎわい箱庭」は、約150種の動植物がひしめきあうワクワクする空間。尾根沿いの森と谷沿いの森に分かれ、人々の暮らしに近い森から山深い森まで、6種類の自然環境が再現されています。全種類を見つけるのは簡単ではありませんが、スタッフに豆知識を教えてもらいながら、子どもから大人まで夢中になって探検気分が味わえます。

展示をよく観察すると、あちらこちらで食物連鎖が見えてきます。リュウキュウイノシシの親子の目線を辿ると、サカモトサワガニを発見。上からはアカショウビンも狙っていました。その姿は、地球上のすべての生き物が互いに影響し合って生きていることを改めて実感させてくれます。

滞在型ミュージアムのコンセプトを象徴するのが、大きな窓から世界遺産の山々を眺めつつ、ソファでくつろげるネイチャーリビングです。自然光が降り注ぐ明るい館内は、景観だけでなく、どこを撮っても絵になる美しい空間。

ここでは、岩石標本に直接触れられたり、顕微鏡で昆虫や植物の詳細を観察できるなど、インタラクティブな体験が多数用意されています。また、オキナワウラジロガシのどんぐりプールがあるキッズスペースや、ワークスペース、外のテラス席やベンチなど、館内外の至る所にくつろげる場所が用意されており、利用者への細やかな配慮が随所に感じられます。

スタッフの牧さんによると、ここで知識を蓄えてからエコツアーに参加する人もいれば、ツアーの後に再び訪れて学びを深める人もいるそうです。特に、島民自らが語る「私の好きな徳之島」は、ここでしか知り得ない地域の生の声が聞ける貴重な映像コンテンツ。 多様な切り口から学びを深められる構成とすることで、訪れる人それぞれが世界自然遺産について理解を深め、自分なりの発見を得られる場所となるでしょう。

奄美群島のなかほどにあり農業が盛んな徳之島において、闘牛はサトウキビやジャガイモ、お米の収穫が終わった農閑期に行われてきた最大の娯楽でした。歴史は古く約400年以上とも言われ、そのルーツは諸説ありますが、各集落で農家の人々が集まり農耕用の牛を闘わせたり踊ったりと、日々の厳しい生活から自分たちを慰める“なくさみ”という習わしから始まったとされています。「牛なくさみ」と呼ばれる徳之島の闘牛は、その迫力と「ワイドワイド!」とお祭り騒ぎで鼓舞する応援団、観客の熱狂から日本一と称され、島になくてはならない伝統文化として深く根付いています。

島内すべて合わせると年間15場所ほど開催される大会のなかでも、「全島一闘牛大会」が最もアツい大会として人気を博しています。初場所(1月)・春場所(5月)・秋場所(10月)は、伊仙町にある『なくさみ館』で開催されています。ミニ軽量級から1tを超える無差別級まで体重に応じて4つの階級にわかれていますが、無差別級のキングには「全島一横綱」という輝かしい最高峰のタイトルが授けられます。

番付もあり、練習試合の勝敗や実績に応じて決められていきます。地響きを立てて大きな角と巨体をぶつけ合い、「掛け」・「突き」・「腹取り」と基本の3つのワザを中心に角で多彩な攻撃を仕掛け、もてる力すべてを出し尽くすその様は、島でいちばん大きなドーム状の闘牛場、そして徳之島の大気を震わせるほど迫力満点です。

学芸員の榎本美里さんによると、幼いころからブラッシングや散歩、食事の世話など一緒に暮らすことが生活の一部となっているので、島人にとって牛は家族そのもの。そのため、一度は島から出た子どもたちも闘牛を育てるために帰ってくることが多いそうで、闘牛場の隣にある資料館では、闘牛の歴史や勝敗の決め手となる牛角の種類、勝負のルールなどはもとより、“なくさみ”という文化が暮らしに深く溶け込む徳之島ならではの営みを多角的に学ぶことができます。

その土地で飲まれている「お酒」は、地域の特徴を象徴する要素の一つです。奄美群島と言えば、代表的な特産品である黒糖焼酎が広く認知されており、徳之島でも6つの蔵元があるなか、サトウキビの糖蜜から造られる国産ラム酒も注目を集めています。島の東部にある『高岡醸造』は、黒糖焼酎はもとより日本で初めて粉黒糖からラム酒を造った歴史を持ち、今も作り続けている蔵元です。原料である黒砂糖の旨みを最大限に活かすため、伝統的な製法、常圧蒸留にこだわり製造をしています。サトウキビ特有の芳醇な甘い香りとキレのある力強さは、地元の人々だけではなく県内外のファンに根強く愛されています。

「ラム酒は樫樽でじっくり寝かせることで、多彩な風味を生み出すのが特徴です」と、若き杜氏の高岡直希さんは語ります。手つかずの大自然や独自の文化が残る世界自然遺産の地である徳之島から、「沖縄の泡盛やフランスのワインと同じような古酒を楽しむ文化を広められたら」と、兄と共に日々お酒作りに励んでいます。銘柄「ルリカケス」は新しくアップデートをしている真っ只なかで、2024年の中旬ごろにお披露目する予定です。

また、蔵の代表銘柄である黒糖焼酎「世萬代(ゆまんでぃ)」は、新酒がよしとされがちな焼酎において、6年以上もカメ壺で熟成された原酒を黒麹と独自にブレンドして製造されています。アメリカの支配下だった時代と変わらず、黒砂糖はもちろん、タイ米を使うなど昔からの味を守っています。上品なキレや深いコクがありながらもスッキリとした口当たりは、ラム酒と同じように地元の人々に親しまれています。かつて大海原を旅する船乗りたちが好んだとされるラム酒と、徳之島の名産である黒糖焼酎。そこには伝統を大事にしつつも、オーシャンサイドから世界へ新たな船出を切る若き杜氏の姿があります。

奄美群島の伝統文化、シマ唄は、遊びの中で生まれ、日々の辛さを吹き飛ばすための心の拠り所として育まれてきました。男性と女性が掛け合う民謡であり、伴奏楽器として欠かせないのが「奄美三味線」です。歴史を辿ると、中国から琉球、そして奄美群島に伝わったとされており、琉球の三線の流れを汲みながらも形状や演奏法などが独自に進化をしてきました。なかでも特徴的なものが、奄美三味線に張られている弦。大島弦とも呼ばれる細い弦は、高音で哀愁深い音色を醸し、そこには琉球や薩摩に影響を受けた島民たちの想いがのせられています。奄美群島の文化を支えてきた三味線は、鹿児島県の伝統的工芸品であり、今日でも家宝として床の間で飾られ、大切に受け継がれています。

奄美三味線を制作する『福盛堂』は、沖縄三線(サンシン)の真壁型(まかびがた)、与那城型(ゆなぐしくがた)を中心とした逸品を、棹の原形取りから皮の締め張りまで、すべて手作りで行っている工房です。制作には全15の工程があり、音を決めるポイントである棹には、しっかり乾燥させた南方黒檀をはじめ、徳之島産ユシ木、八重山黒木など、品質にこだわり選び抜かれた材料を使用します。胴に張る皮は、かつて和紙や大島紬、ニシキヘビの皮が使われましたが、現在は材料や音質の安定性を考慮して合成皮革を使用しています。1本の奄美三味線が完成するまでなんと十数年の歳月を要するそうで、弦を張るときの力の入れ具合、胴と棹を組み込むときの角度など、職人のワザが細部に宿る音の世界が広がっています。

そうして丁寧に作り出されるクラシックな楽器は、全国各地で親しまれ、その音を奏でています。三味線への愛着が歌われたシマ唄もあるほど、島人たちの心の拠り所を支えてきた三味線を後世に紡いでいくために、徳之島では積極的に子どもや観光客を対象に体験教室が開かれています。むかしから日々を彩り続けてきたシマ唄を聴けば、奄美群島の人々の精神性を知ることができることはもとより、美しいメロディーがすうっとあなたの琴線に触れるでしょう。

徳之島は、島の中央にそびえる井之川岳や北部の天城岳などの山々と、島の周囲に広がる石灰岩の台地という、まったく異なる地形がひとつの島に共存しているのが大きな特徴です。雄大な山々とカルスト地形ならではの独特な景観が織りなす自然は、徳之島ならではの生物多様性を育んできました。

世界自然遺産を望む絶景の地に立つ「徳之島世界遺産センター」は、自然と調和した木造平屋建てのデザインが目を惹く、2024年12月にオープンした施設。滞在型をコンセプトとしているため、館内にはくつろぎながら過ごせる空間が多く用意されており、巡回型ではなく、自分のペースで楽しめる点が大きな魅力です。

徳之島の自然環境を忠実に再現したジオラマ「いのちのにぎわい箱庭」は、約150種の動植物がひしめきあうワクワクする空間。尾根沿いの森と谷沿いの森に分かれ、人々の暮らしに近い森から山深い森まで、6種類の自然環境が再現されています。全種類を見つけるのは簡単ではありませんが、スタッフに豆知識を教えてもらいながら、子どもから大人まで夢中になって探検気分が味わえます。

展示をよく観察すると、あちらこちらで食物連鎖が見えてきます。リュウキュウイノシシの親子の目線を辿ると、サカモトサワガニを発見。上からはアカショウビンも狙っていました。その姿は、地球上のすべての生き物が互いに影響し合って生きていることを改めて実感させてくれます。

滞在型ミュージアムのコンセプトを象徴するのが、大きな窓から世界遺産の山々を眺めつつ、ソファでくつろげるネイチャーリビングです。自然光が降り注ぐ明るい館内は、景観だけでなく、どこを撮っても絵になる美しい空間。

ここでは、岩石標本に直接触れられたり、顕微鏡で昆虫や植物の詳細を観察できるなど、インタラクティブな体験が多数用意されています。また、オキナワウラジロガシのどんぐりプールがあるキッズスペースや、ワークスペース、外のテラス席やベンチなど、館内外の至る所にくつろげる場所が用意されており、利用者への細やかな配慮が随所に感じられます。

スタッフの牧さんによると、ここで知識を蓄えてからエコツアーに参加する人もいれば、ツアーの後に再び訪れて学びを深める人もいるそうです。特に、島民自らが語る「私の好きな徳之島」は、ここでしか知り得ない地域の生の声が聞ける貴重な映像コンテンツ。 多様な切り口から学びを深められる構成とすることで、訪れる人それぞれが世界自然遺産について理解を深め、自分なりの発見を得られる場所となるでしょう。